作为具有逾百年历史的社会公益组织,广州基督教青年会自1909年成立以来,始终与国家命运紧密相连。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在此重要历史节点,我们翻开了厚重的文史资料,回望本会在这场挽救民族危亡、捍卫国际正义运动中的光荣足迹,进一步感悟先贤前辈崇尚生命至上、民众福祉为先的情怀,弘扬爱国主义精神,赓续民族奋斗力量,在伟大新时代为维护世界和平、守卫人民安宁不懈奋进。

一、战时文化演讲与展览:团结各界,捍卫公义

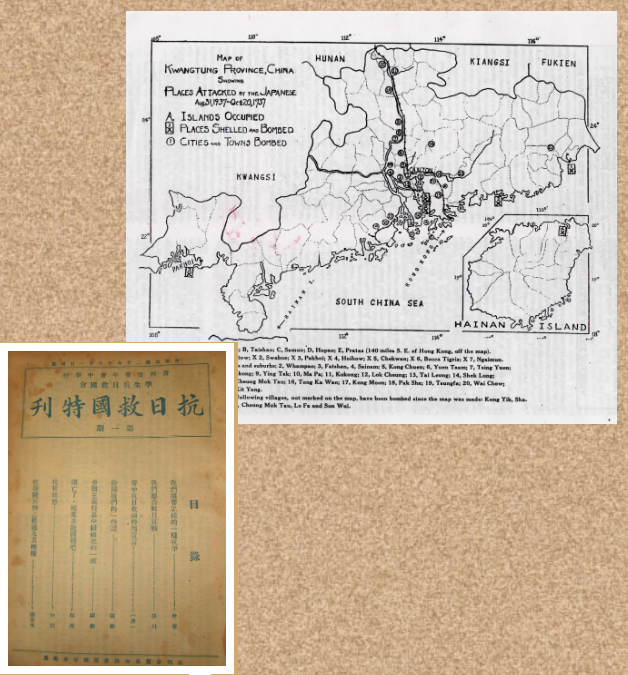

当1931年“九一八”事变的消息火速传来岭南后,广州基督教青年会在时任总干事李应林的主张下,第一时间邀请曾参加太平洋国际学会第三届会议、或到东北三省实地考察、或留日研学深造的社会名流、专家领袖、教授学者到会演讲中日问题,还特邀东北义勇军代表演讲,招待外国记者报告东北事变真相。1931年9月至1945年8月,青年会广泛收集战时资讯,编印《广州青年》逾384期及关于抗战的中英文特刊,并将重要演讲的讲章汇编成册。青年会外籍干事骆爱华联合在华外侨数十人,创立“外侨对华正义会”,通过会刊、宣传册、广播、报纸、电报等媒介,揭露日军轰炸平民真相,呼吁国际社会援华,救济民生。这些出版资料为后世记录和保存了广州各界抗日的行动实践和宝贵思想。

广州基督教青年会为保证战时信息的对称与畅通,坚持联动中外教育界、军政界、宗教界、新闻界、工商界和文化界人士,依托公共空间举办各类大型演讲会、青年抗日演讲比赛、国际问题讨论会、爱国性质之集会,以及抗战主题展览与影画放映活动,以实际行动反对、声讨、抵御日本军国主义侵略,生动诠释了“团结一切可以团结的力量”的统战智慧,为抗战胜利作出贡献。例如,漫画家廖冰兄创作的200幅漫画,以“抗战必胜”为主题,于1938年2月在本会长堤会所以连环漫画展形式首次亮相,其后到各地巡展,向民众阐述为什么必须抗日、如何抗日、如何争取胜利。本会于1939年迁往临时省会所在地——粤北重镇曲江后,获熊真沛牧师提供教会场地作为活动空间,仍经常每星期举行战时问题演讲会,举出各种战时扼要问题,邀请军政要员、大学教授、专家等人演讲,每次听者或百数十人或四五百人。

在展览演出方面,本会曾展出东北、上海抗战图片。还调查日货入口统计及种类,在广州和江门举行日货辨览与国货陈列巡回展览为期24天,吸引逾3万人参观,旨在让国人深刻认识支持国货的重要性。其次,陈列各次战役夺获的敌方军用品。而1939年7月举行的战利品展览,得到第六十六军部及所属一五一师、一五九师、一六零师的支持,从1938年南浔线万家岭之役和1939年4月增城之役夺得的战利品中选取部分为展品,吸引逾万名群众参观。查广东省公开性质之战利品展览,以此次为创举。在重庆、桂林、长沙、韶关等地方美术界的支持下,广州基督教青年会于1939年8月13至20日举办了抗战绘画巡回展览,在韶关马坝、龙归等处展览逾十五天,展出了300多幅抗战画作,观众逾8100人。

二、万人歌咏明斗志:众志成城,抵御侵略

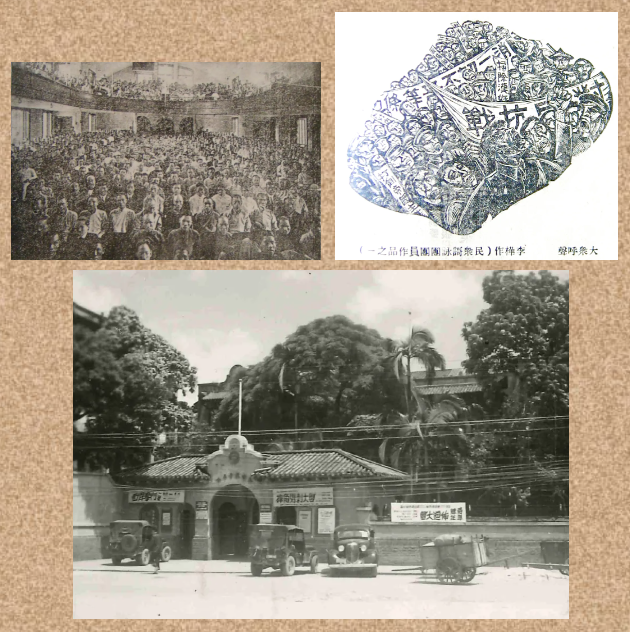

当日本帝国主义侵略者的军事铁蹄肆虐东北、华北,广州基督教青年会与中国抗日青年同盟于1936年7月合作成立广州市第一个民众歌咏团——广州民众歌咏团,通过邀请音乐家陈洪、何芷、何安东、陈世鸿、俞安斌等人指导教唱,帮助青年学习革命歌词的内容,从中教育培养一批进步力量和骨干,致力以爱国歌声唤起群众,团结群众。据邵明耀先生回忆,入夜后的长堤青年会灯火辉煌,《全国总动员》《大刀进行曲》《义勇军进行曲》《保卫中华》的雄壮歌声响彻云霄。参加的人热情高涨,使有一千个座位的青年会礼堂常为之满。民众教育家吴涵真由此关注歌咏运动,热心捐款支持印刷《叱咤风云》歌集以供歌咏团练习。为了进一步发展抗日歌咏运动,本会又组织学校音乐教师及热心歌咏运动的社会人士,成立歌咏训练班,学习唱歌及指挥“大家唱”的基本技术,很快就把救亡歌咏运动扩展到各学校、机关和厂矿,广州市的爱国救亡歌声随之四起。各校的歌咏团组织更是风起云涌,极一时之盛。到1938年初,民众歌咏团已发展团员2000余人,以教员、学生和社团的青年同志为主体,并成立了16个分团,带动人员近万人,为鼓舞民众抗战热情,激发斗志发挥了作用。

1938年末,广州政府、学校及大批普通民众相继迁往战时省会韶关曲江。本会深感音乐文化工作有助于舒缓民众精神压力,陆续恢复抗战歌咏班、音乐知识讲座、大众唱形式的民众歌咏队等音乐事工,邀请音乐家黄友棣、陈世鸿、曾广科、苏自权及陈惠怡等予以指导,通过《良口烽烟曲》及《粤北大捷》大合唱,以及《月光曲》《空军之歌》与黄自所作的抗战歌曲传递力量,吸引群众踊跃参加,使青年会成为当时韶关市音乐活动的中心。不少音乐爱好者及大学生甚至远道从坪石坐火车到曲江来参加音乐活动。由中共领导的剧宣七队亦到访韶关并在本会演唱过《民族至上》及《黄河大合唱》,颇受民众欢迎。1941年10月,为庆祝湘粤抗战大捷并响应一元献机集款,本会联合广东艺专、省立女师等音乐团体在韶关中山公园内举行抗战歌曲千人大合唱,由曾广科、陈世鸿、黄友棣及谭林等负责指挥和排练,并组织120人参加伴奏,市民反响极为热烈,最后共募集逾3000元,交航空建设协会制造抗敌救国的飞机。

三、战时救护与随军服务:青年报国,视死如归

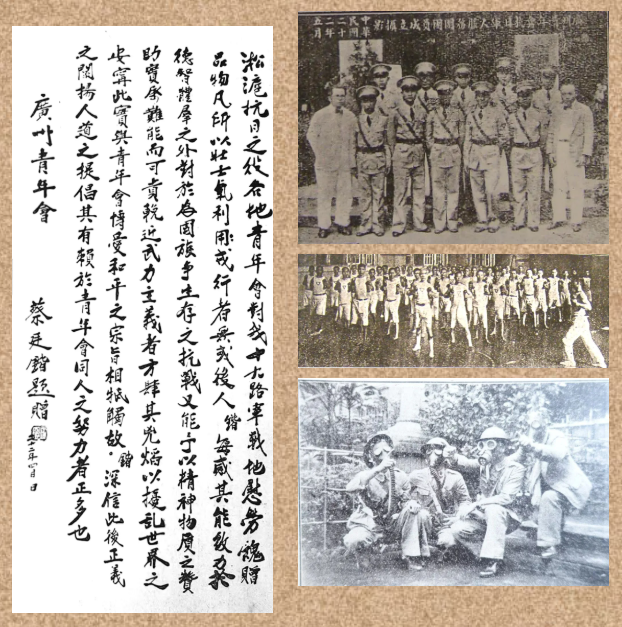

1931年“九一八”事变后,广州基督教青年会积极开展援助东北义勇军游艺会,代收及转汇东北义勇军捐款。1932年淞沪抗战之后,特别举办游艺会,慰劳并致敬打仗打出了中国志气的十九路军,获蔡廷锴军长题赠书函。随后于1933年发起了抗日军人服务团。自始将体育事工与救国相结合,尚武以止戈,并宣传战地居民防空方法,举办过数届救护班,开展防毒演练,培育专业人才将救护技术应用于家庭、社会平日的救护应急。

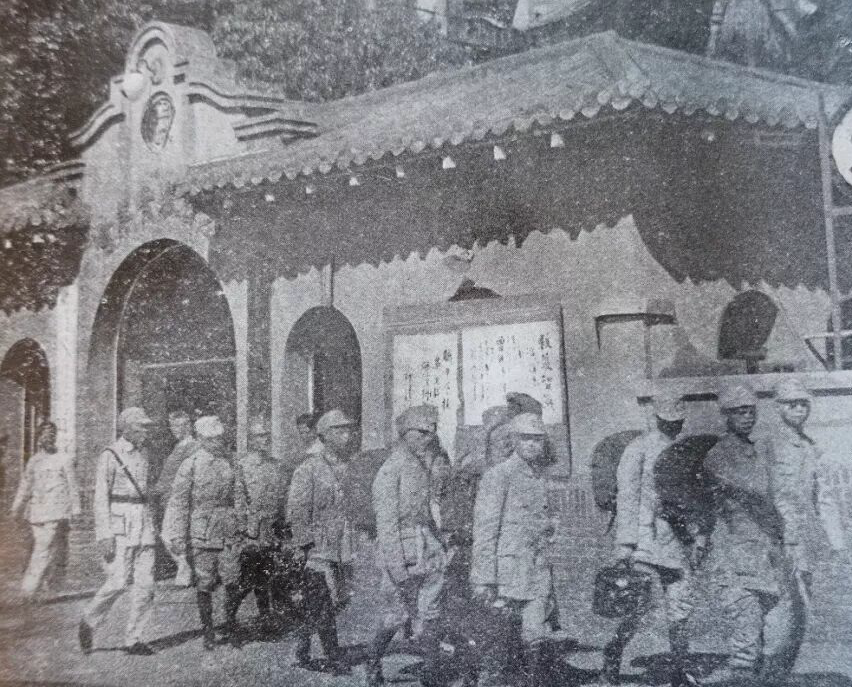

当“七七事变”的号外传来时,广州基督教青年会组织的华南第一届大学生夏令会正在罗浮山举行。参与者立即商议决定组办两个服务团队:在市区的为战时救护队,旨在抢救民众生命,降低受灾伤亡;在战地的为随军服务团,旨在鼓舞战士精神、增加抗战力量。于是,加紧开办战时救护速成班,邀请医学博士暨执业医生进行授课、童军教员进行指导教练,总共吸引超过200人报名,从中筛选50位青年学生,按照其住址分区组织救护队。1937年8月31日,6架日军飞机袭击广州,开始持续14个月、高达800多次的狂轰滥炸。本会长堤会所建筑坚固,每当空袭警报发出,周边群众到这里避难的人甚多。战时救护队由邓锦辉担任队长,率领队员以长堤会所为队部,集中轮值待命。他们一听到投弹事发,奋不顾身驰往灾区进行抢救工作,常常在敌机未遁便已抵达事发地,及时将伤者送到医院抢救。群众都称赞青年会救护队办得好。

第一届随军服务团经过筛选和培训,于1937年9月正式成立,由李圣华担任队长,共10名团员。他们随后于10月7日携带画报、唱片、留声机、电影放映机、发电机等物资,奔赴第八十三军一五六师,被认为是中国基督教界最早的随军服务团体。李圣华在《随军服务之意义及责任》一文中指出,随军服务“切合基督教奋斗牺牲精神,适应时代需要者”,勉励青年团员“在此伟大时代中,竭尽‘小人物’之力量”。11月,首届服务团正式随军开赴东战场,此后又辗转镇江、武汉、长沙等地,途中与汉口青年会合作开展下乡服务,与长沙青年会和女青年会共同举办伤兵安置工作。抵达安仁县后开办识字班,教唱抗战歌曲,举办故事会等,最后于1938年6月结束工作返回广州。李圣华在广州和香港向两地青年会作服务报告,吸引数百位听众。与会人士均大力主张举办第二届,至抗战胜利为止。由此,本会与香港中华基督教青年会合作,取名为“粤港青年会随军服务团”,由邓锦辉担任团长,扩充团员名额至50人,每半年征求新团员补充,分别服务第九及第四两个战区,对战士开展慰劳、服役和救护工作。由本会发起的随军服务团共组办了6届至1942年,为时达5年,参加团员有165人,服务地区达5个省份,足迹遍及南浔、赣南、粤北、粤东、桂南、粤西等地,开展了军民康乐、教育、救护、慰劳等多种服务,为前线战士征募到慰劳棉衣5000件、慰劳袋4万个、药品30余箱、单车9辆和其他用品若干。该服务团其后被归入全国青年会军人服务部。宋庆龄及国际组织在海外募集到的大量药品及医疗设备,多次以“青年会军人服务部”的名义躲过盘查,顺利运抵西安。全国青年会军人服务部根据战况安排支部奔赴战场,还曾随远征军前往缅甸和印度战场,获后世评价为“我国抗战期间规模最大、服务地域最广、持续时间最长、参与人员最多的抗日救亡民众团体之一”。

四、战时救济服务:扶危救难,与民共济

随着太平洋战争爆发,后撤的学生、难民、归侨数量日益增加,广州基督教青年会立即组织开展战时救济,遣派干事分赴各地开设工区。曲江学生救济委员会(简称曲救会)成立于1941年1月4日,“专为救济受战事影响之学生,作经济上、精神上之辅助,使能完成学业,贡献社会与国家“。委员由政府教育部门代表,中山大学、岭南大学、省立女师、仲元中学等学校代表,中国银行、湖南银行等金融机构在曲江办事处的代表,以及本会干事部组成。委员会为迁往粤北(包括韶关、坪石、桂头、连县)的28所大中学校近8000名学生发放生活津贴,并提供职业介绍、职业指导和升学指导。同时采用以工代赈的积极救助方式,在暑期组织学生服务团赴乡村或战场,为乡民、军兵开展教育、文化、医疗等服务。归侨服务委员会则成立于1942年3月,分别在惠州、清远、新昌、韶关、连县设立驿站,为归侨提供食宿、求职、寻访亲友、交通咨询、旅费筹措等服务。随着难民数量激增,广州基督教青年会扩大救助范围,在1942年7月底成立青年会战时救济委员会(简称战救会),根据归侨的行踪,在水路交汇处——三水县芦苞镇、四邑当地设施粥站和难童教养院,服务内容包括生活救济(衣食住行)、医药救济、营生救济、职业介绍、人事服务等。

枫连疏散是战时救济服务中最为惊心动魄的。1945年1月,枫湾地区难民数量陡增。为安全疏散,广州基督教青年会决定开辟一条由枫湾经小坑、华屋、隘子、坝子、坡头到连平的疏散线,长达150公里。本会干事十多人在乡勇持枪护送下,冒着百年一遇的大雪,翻山越岭,沿线开路,借用乡村祠堂庙宇及学校,共设立11处工作站,提供粮食、借宿与医疗服务。在多方合力下,这条横跨曲江、始兴、翁远、连平四县的救济线安全运行,至同年7月共组织疏散4000多人,收留难民累计达5万余人,还治愈了沿线患疟疾的村民约400至500人。枫连线被后人称为最为妥当周全的疏散路线,并有诗赞誉“幸得枫连线,来把灾黎救,入得难民营,食住两无忧。”随着顺利抢救难民到东江区域并安顿妥当后,广州基督教青年会战时救济委员会于1945年4月在梅县大康路青年会举行首次会议,商议后续服务事宜。并于8月初成立兴宁工作区,积极开展各项造福当地的社会服务活动之际,我们迎来了日军签字投降的胜利消息!

参考文献:

1.广州基督教青年会编印,《广州青年》,1931年至1945年,广东省立中山图书馆缩微文献全文数据库

2.广州基督教青年会编,《中国基督教青年会史料汇编》第一、二辑,2019、2021年,宗教文化出版社

3.《广州文史资料选辑》第25、28辑;《广州文史资料存稿选编——抗日战争时期》

4.《韶关文史资料》第11、18辑

5.卢海标,《广州基督教青年会在韶关的爱国救难活动述评》,2006年,载《五邑大学学报(社会科学版)》